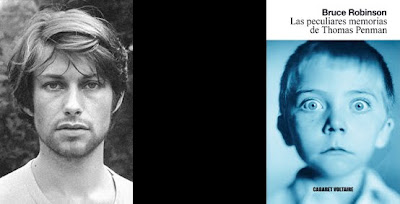

Las peculiares memorias

de Thomas Penman

de Bruce Robinson

libro del mes en Bendito Atraso

por Kiko Amat

KIKO AMAT Los grandes hombres también lloran, y los artistas geniales también patinan. Nadie se libra de meter la pata: es parte del proceso creativo-educativo, es parte del crecer, del andar, y desde luego del escribir y del componer. Kurt Vonnegut, sin ir más lejos, tiene en su haber varias novelas de Suficiente bajo (autopuntuadas así por él mismo, de hecho), A start in life de Sillitoe es algo mediocre (y, en cualquier caso, demasiado larga), Dog run de Arthur Nersesian completamente innnecesaria y relamida (y encima salen perros), el The wanderer de Kevin Rowland un memorable excremento, las novelas 70’s-80’s-90’s de Shena Mackay una chapa notable (y altamente girly), Head to toe de Joe Orton una lata, This is the modern world inconsistente y más bien regular en cuanto a composición (excepto “The combine”), y podría seguir y seguir citando ejemplos hasta que se helasen los infiernos. Como artista, uno acaba –ocasionalmente, sin hacer de ello una costumbre- creando material de inferior calidad; por fuerza, porque no hacerlo se antoja imposible. Nadie es perfecto, que diría Billy Wilder (su Kiss me, stupid, de hecho, es una auténtica porquería; sólo se salva por la aparición de Dean Martin haciendo de él mismo).

No, nadie es perfecto; esa es la verdad.

Excepto Mose Allison.

Y eso nos lleva a empellones al rellano mismo del buen Bruce Robinson. Dios sabe que el hombre ha realizado algunos ñordos memorables a lo largo de su carrera, queridos amigos de Bendito Atraso, y tal cosa nos duele en el alma, y aquí y allí también. Que el guionista y director de Withnail & I –una de nuestras diez películas favoritas de todos los tiempos, sin discusión, sin debate, sin turno de réplica- realizara unos años después Cómo triunfar en publicidad (1989) ya fue inquietante, de nada serviría mentirles. El filme no era absolutamente abyecto -la denuncia al mundo publicitario resultaba más que celebrable, el argumento tripioso y hunter-s-thompsoniano tenía alguna escena decente, Richard E. Grant estaba en ella magnífico (como es habitual)- pero desde luego representaba un descenso descalabrante por la escalera del genio para alguien que había firmado –insistamos- Withnail & I. No contento con eso, el GRAN Robinson –incapaz aparentemente de detener su proceso de inmersión en las simas onerosas del has-been-ismo- dirigió Jennifer 8, para la cual no tenemos palabras no-ofensivas. Y, por si lo dicho no fuese suficiente, en breve se dispondrá a poner ante nuestras fauces su adaptación de The rum diary, algo que francamente nos llena de congoja (el protagonista es Johnny Depp. Cristo, ¿Por qué nos has abandonado?).

Y justo cuando estábamos a punto de plantificarle a nuestro ídolo y guía un visible letrero luminoso de One-Hit-Wonder en la cocorota, de calificarle para siempre de galleta humedecida e incomestible y carente por completo de toda la consistencia original, leemos Las peculiares memorias de Thomas Penman, su novela de 1998. Y suspiramos con ostentoso alivio. Bienvenido a casa, Bruce.

Las peculiares memorias de Thomas Penman es una clásica novela de iniciación, de ritos de tránsito niño-a-joven, y ostenta de forma reluciente todos los factores que hacen entrañables a este tipo de libros: amoríos en ciernes (con la guapa de la clase, encima), vida en familia y familiares extravagantes, abuelo moribundo, encantador vínculo secreto abuelo-benjamín (nadie más parece comprenderles), mejor amigo taimado y traicionero, sexo y muerte, progenitores en alarmante proceso de descomposición marital (y un pater familias que es un acemila y un adúltero de tomo y lomo), pornografía antigua, ruidosos pedos, código Morse, enemas arbitrarios y la fotografía de una señora con una cabeza de pato emergiéndole del orificio rectal. Bueno, a decir verdad, estos últimos factores no son moneda común en todas las novelas de iniciación; pero forman parte de esta, qué carajo quieren que les diga. El propio Thomas Penman, poeta autodidacta de trece años y protagonista de estas memorias, lo define casualmente en un fragmento en que trata de justificar la temática macabra de sus poesías: “Si se reducía todo a las partes que lo componían, los ingredientes domésticos eran del orden de: cáncer, odio, pubertad, divorcio, mierda de perro, carne de perro y muerte”.

La acción trascurre en la monocromática, apacible y comatosa Inglaterra rural de los años 50, y no hace falta ser un lince para intuir que la fuente de la mayoría de sucesos de la trama es la vida del propio autor. Ningun problema con ello, porque si algo expone el axioma Robinsoniano con certera irrevocabilidad es que cuando Robinson agarra de su propia vida, realiza genialidades (Withnail & I) y cuando no… En fin, le sucede lo que a John Fante cuando, en un futil gesto de “modificar la temática de sus libros”, empezó a hablar de inmigrantes filipinos y su circunstancia, y soltó un par de humeantes (y fraudulentas) bostas literarias que jamás hubiese emitido de ceñirse a hablar de aquello que conocía y le era cercano. Él, vamos. Él y su padre, y los italoamericanos peludos y bigotudos con camiseta imperio que componían su círculo habitual.

A Bruce Robinson le sucede algo parecido, y por ello es de celebrar que acabara aceptando la dura realidad y se decidiera a enfrentarse a su infancia en el Kent pueblerino de los fifties. Posiblemente, uno de los lugares físicos más aburridos que han existido y existirán jamás en el universo (sin contar Catalunya, en cualquier era), y que no se redimiría de esta estulticia genética hasta que llegaron cabalgando las hordas del Medway Sound, Childish y todos los suyos, a finales de los 70’s.

En cualquier caso, aquel aburrimiento no existe en la cabeza de Thomas. Thomas tiene distracciones a mansalva: su abuelo, fan del morse y de la pornografía, así como ex-combatiente en la Gran Guerra y única persona que parece querer al joven, está muriendo de cáncer. Sus padres se encuentran en medio de una Gran Guerra privada, la beligerancia de ambos atizada por las frecuentes escapadas adúlteras de Rob, el ceporro y filo-fascista del padre. De hecho, Thomas empieza a inquietarse progresivamente por las escasas similitudes físicas y cerebrales entre aquel alcornoque y él mismo, hasta que en su mente empieza a perfilarse una duda que en realidad es un secreto. Un secreto que sólo conoce su abuelo. Desgraciadamente, éste se niega a desvelarlo (aunque se decidiese a hacerlo podría estar inventandose la respuesta, pues “ambos eran expertos mentirosos”), y para colmo parece estar un poco gagá. Por añadidura, la casa cada día huele más a mierda de perro, y su madre está tratando de asesinar a su padre a base de comida: “Ella lo castigaba con carne (…) Podía odiar la cocina, pero a él le odiaba más”.

En cuanto a Thomas Penman, ese entrañable Holden Caulfield aldeano, es “un enano asmático de trece años con grandes orejas y aspecto poco saludable” que desde su infancia tiene la sana costumbre de irse cagando por todas partes (“No era nada patológico, no le ocurría nada malo, no padecía incontinencia ni nada parecido. Simplemente cagaba donde quería”) y/o esconder sus calzas excrementicias en los más imaginativos lugares del hogar. Es su protesta, parecida a las “huelgas fecales” de Bobby Sands y los suyos en las prisiones inglesas, sólo que Thomas la proyecta mayormente hacia su padre, ese bruto pichabrava. Y entonces hace su aparición la encantadora Gwen Hackett, de la que Thomas se enamora perdidamente, y se descubre la mencionada foto de la señora con el pato vivo emergiendo de su réctum, y una adivinadora le lee la mano a Thomas y…

En fin, ahí la tienen, ante sus ojos: una magnífica novela de iniciación, llena de humor fino, de diálogos geniales y ajustados al milímetro, llenos de wit e ironía inglesa (no podía ser de otro modo, tratándose del autor de Withnail & I), de duda y pasión puberticia, de escatología, personajes inolvidables, porno pachucho, sexo furtivo y –hemos de insistir en ello- la instantánea de una mujerzuela que acarrea la cabeza de un pato vivo en su anus. Dios santo: ¿no suena esto al tipo de novela que ustedes están deseando leer en estos precisos momentos? Sin duda lo será. Emotiva y dulce, aunque no por ello menos hilarante, Las peculiares memorias de Thomas Penman es a la vez un libro memorable y un retorno espléndido. Oh, y un debut (pues es un debut, al menos en cuanto a narrativa) espectacular. Aquí se la dejamos: suya es.